Ebauche d'une autobiographie...

Mireille Warschawski

(2006)

Première partie

(1924-1945):

Entre

deux guerres...

La

guerre commence

Notre vie à Paris sous l'occupation

allemande

Entre deux

guerres...

Je suis née 6 ans après la fin de la « grande guerre » (14-18). J’ai

mis longtemps à m’apercevoir qu’à quelques années près j’aurais pu

naître Allemande, comme mes parents. J’ai eu la chance de naître à une

époque où le monde commençait à s’ouvrir largement aux familles des

couches moyennes. Nous étions à une époque de mobilité sociale. J’ai

aussi eu la chance de vivre dans différents milieux juifs, qui se

disaient tous religieux, mais qui étaient plus ou moins fermés (ou

ouverts) à ceux qui ne pensaient pas comme eux.

Mes parents sont nés dans deux villages d’Alsace, à quelques kilomètres

l’un de l’autre. Papa est né à Osthouse, communauté mère de celle où

est née maman: Erstein. Ils étaient tous les deux descendants de

familles juives établies en Alsace depuis 1700, au moins. Une seule

autre famille juive habitait encore Osthouse à l’époque de ma naissance.

Je n’ai pas connu mes grands-parents

paternels. À cette époque, il était assez rare qu’un enfant ait la

chance de connaître ses deux grands-pères et ses deux grands-mères.

Papa avait un frère, l’oncle Adolphe, et une sœur, tante Louise, tous

les deux plus âgés que lui. Il était l’enfant choyé de la maison et, en

même temps, «l’intellectuel» de la famille, même s’il n’a pas eu la

chance de pouvoir faire des études. Il était un véritable autodidacte.

J’ai bien connu mes grands parents maternels. Ils habitaient Erstein,

communauté récente, et venaient, l’un de Uttenheim, non loin d’Erstein,

l’autre de Niederrœdern, plus au nord de l’Alsace. Mon grand-père

s’appelait Blum et ma grand-mère était une Kauffmann, la famille juive

la plus importante de Niederrœdern. Ils ont eu sept enfants: quatre

filles (dont l’aînée, Coralie, a été déportée), un garçon, puis encore

deux filles. Maman (Hélène) était la seconde, suivie par tante

Juliette, tante Jeanne, oncle Charles, tante

Rose (nous l’appelions Roro) et tante Marthe. Mon grand-père était

marchand de grains, l'un des métiers juifs, comme marchand de bestiaux.

Après sa mort, l’oncle Charles prit la succession. Il était le

personnage principal pour les trois plus jeunes sœurs non mariées

(tante Roro s’est mariée après la guerre).

Les juifs de la région d’Erstein étaient traditionalistes, selon la

tradition de la campagne alsacienne, et d’une ignorance remarquable.

Les femmes ne se couvraient pas la tête, les hommes, sauf exception, se

couvraient la tête uniquement pour faire leurs prières. Je me souviens

qu’ils cherchaient leur casquette avant de se mettre à table, l’ôtaient

quand ils s’étaient lavé les mains et avaient dit la prière au début du

repas, et la remettaient à la fin.

Quand mes parents se sont mariés, ils sont restés quelques années à

Erstein, où je suis née. Mon père était fonctionnaire des «Chemins de

fer d’Alsace et de Lorraine», depuis son retour de la guerre. Il avait

été envoyé sur le front russe et non sur le front français, car l’armée

allemande se méfiait des Alsaciens que l’on soupçonnait trop attachés à

la France. Dès le premier jour, il a été blessé et a fini la guerre à

l’hôpital militaire de Leipzig. Quand l’Alsace est redevenue française,

il savait parfaitement le Français, un Français précieux qu’il avait

appris dans «le Temps», le quotidien des intellectuels. Je me rappelle

avec effroi des rédactions dont il corrigeait le style et qui n’avaient

alors plus rien de spontané. Il adorait l’histoire… et regrettait de ne

pas être devenu journaliste. Pendant la guerre, à Paris, avant mes

examens de baccalauréat, il se promenait avec moi le Shabbat

après-midi, pour me faire réciter mes leçons d’histoire, j’en frémis

encore maintenant! J’étais d’ailleurs la seule des enfants qui avait

droit à ces leçons et, bien plus tard, ma sœur souffrait encore de ne

pas avoir été suivie de la même façon. Il a même commencé à apprendre

le latin lorsque j’étais en 6e, mais il n’a pas tenu le coup longtemps.

En même temps, ma mère a commencé à étudier l’Anglais, comme moi en 6e.

Mon père savait encore parler le Yiddich Daïtch, car je suppose que ses

parents le parlaient. Ma mère ne le savait plus, car seul son père le

parlait encore, mais pas sa mère. Entre eux mes parents parlaient

l’Alsacien, et le Français avec les enfants. Je n’entendais mon père

parler le Yiddich Daïtch qu’avec sa sœur (qui le gâtait), tante Louise

de Metz.

Mes parents ont pris la décision de quitter Erstein un peu avant la

naissance de ma sœur Éliane (née en 1927). J’avais trois ans. Nous

avons alors habité dans un petit appartement (sans salle de bain) à

Strasbourg, rue du Faubourg de Saverne, à quelques minutes du bureau de

papa. Papa était fonctionnaire de ce qui deviendrait quelques années

plus tard, après sa nationalisation, la SNCF (Société Nationale des

Chemins de Fer). Le choix de la synagogue fut un événement important

qui a influencé toute notre vie. La grande « Schoule »

(synagogue en

Alsacien) de Strasbourg était une vraie «Schoule à orgue».

Était-ce la raison pour laquelle mon père se refusait de la

fréquenter ? Je ne le sais pas. Quoi qu’il en soit, Papa

allait tous les Shabbat (samedi) à la prière qui avait lieu à

l’oratoire de l'hôpital Adassa. C’est là qu’il a rencontré Berthold

(Bobi Cohn), membre de la

commission administrative de la communauté Etz’haim, qu’on appelait

aussi «rue Kageneck», du nom de la rue où elle se trouvait. C’était ce

qu’on appelait «une Schoule orthodoxe», régie selon le principe du Rav

Samson Raphaël Hirsch de Frankfort qui, à une époque où les Juifs

s’urbanisaient de plus en plus et où la modernité les éloignait de la

religion, avait fait une synthèse entre modernité et strict respect de

la loi juive. Monsieur Cohn priait le vendredi soir à Adassa, c’était

plus près de sa maison. C’était un homme très cultivé, d’éducation

allemande, professeur d’astronomie à la Faculté de Strasbourg, très

religieux, père de quatre enfants (deux filles et deux garçons). Il a

parlé de Kageneck à Papa, qui a accepté de fréquenter cette Schoule,

dont il s’est rapidement épris et en est devenu membre. Il y a suivi

des cours, y compris de Talmud, et a fini par être élu membre de

l’administration. Quant à maman, elle a accepté de se couvrir les

cheveux en mettant une perruque,

ce qui était une vraie révolution dans la famille.

A

gauche: la "Schoule à Orgue"; A droite: la synagogue de la rue Kageneck

Éliane et moi fréquentions le lycée

de Jeunes Filles, sans écrire le samedi bien sûr. Nous avions, grâce au

concordat, des leçons de

religion chaque semaine. Notre maître était le grand-rabbin Deutsch,

rabbin de Bischheim, place dont Max héritera après la guerre. En 1938,

naquit notre petit frère, Joë. J’avais quatorze ans et Éliane, onze.

Nous faisions également partie d’un mouvement de jeunes religieux,

Yeshouroun. Il était impensable pour mes parents que nous fréquentions

les Éclaireurs Israélites. Yeshouroun faisait partie du mouvement

juif-orthodoxe

Agoudath Israël, pour passer ensuite aux Poalei Agoudath Israël, plus

sionistes. Notre chef était Bô Cohn, le fils du professeur Cohn dont

j’ai parlé plus haut. Quelques mois avant la naissante de Joë, nous

avons déménagé dans un appartement plus bourgeois, 17 avenue des Vosges

et, pour la première fois, nous avions une salle de bains. Jusque là,

on faisait sa toilette journalière dans la cuisine et on prenait un

bain chaque semaine dans un bain public.

L’éducation religieuse reçue à Kageneck était très stricte. Nous avions

des cours

tous les jeudis et tous les dimanches. Même les filles apprenaient pas

mal de choses. Surtout, nous avions appris à mépriser tous les juifs

qui n’étaient pas orthodoxes. Il a fallu attendre la guerre pour

commencer à ne plus vivre repliés sur nous-mêmes. Nous fréquentions les

écoles officielles où nous côtoyions, non seulement des juifs

non-orthodoxes, mais également de nombreux non juifs, qu’ils soient nos

enseignants ou nos camarades d’études. Je voudrais ajouter que je n’ai

jamais eu à me plaindre d’anti-judaïsme. Il ne faut pas oublier qu’en

Alsace, les Juifs et les non Juifs étaient très proches les uns des

autres, surtout dans les campagnes où, depuis des générations, ils

vivaient côte à côte; le judaïsme alsacien était, jusqu’à la

révolution, un judaïsme campagnard. A l'époque, les non juifs d’Alsace

connaissaient la façon juive de vivre, bien mieux que beaucoup

d’Israéliens aujourd'hui.

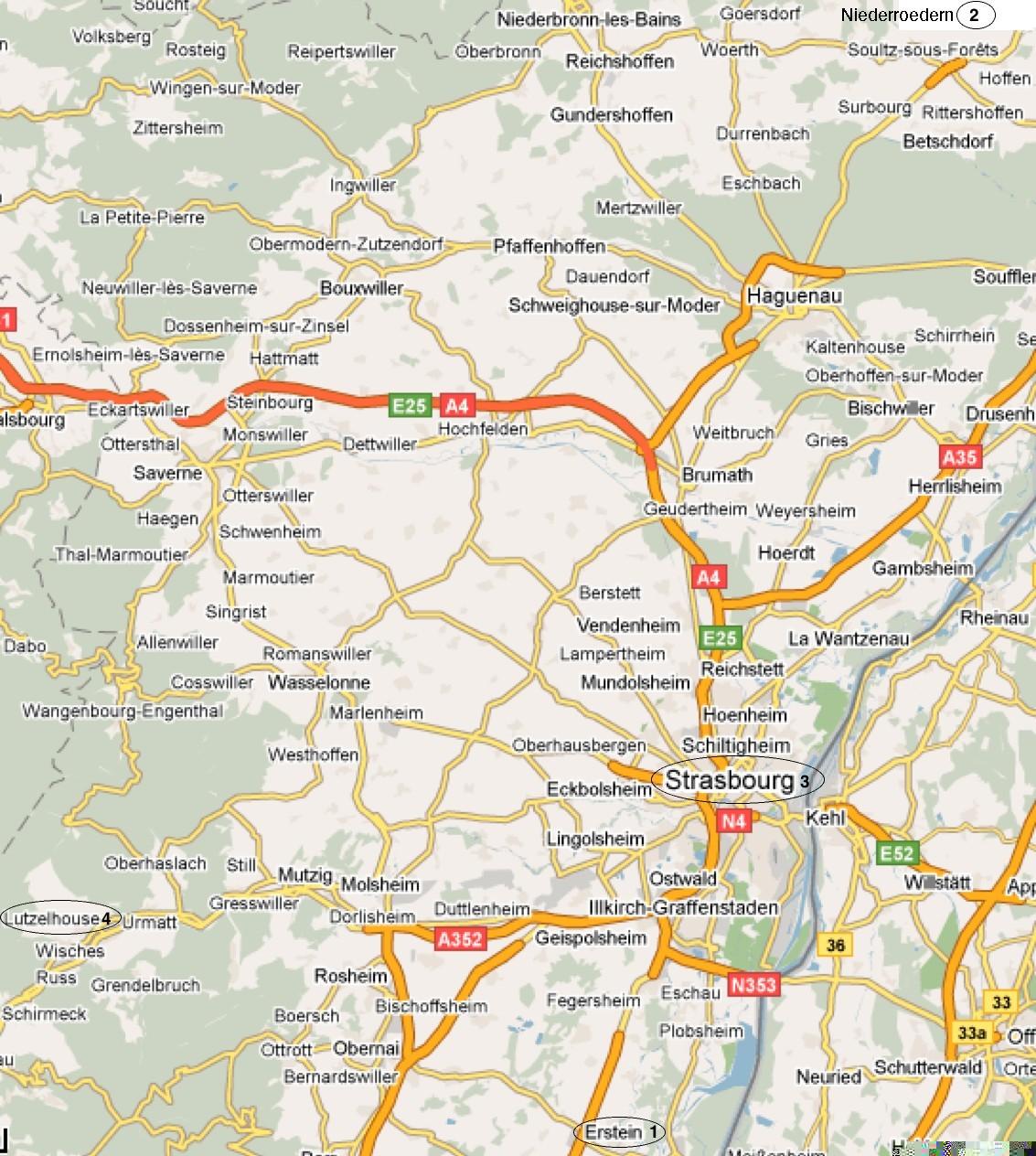

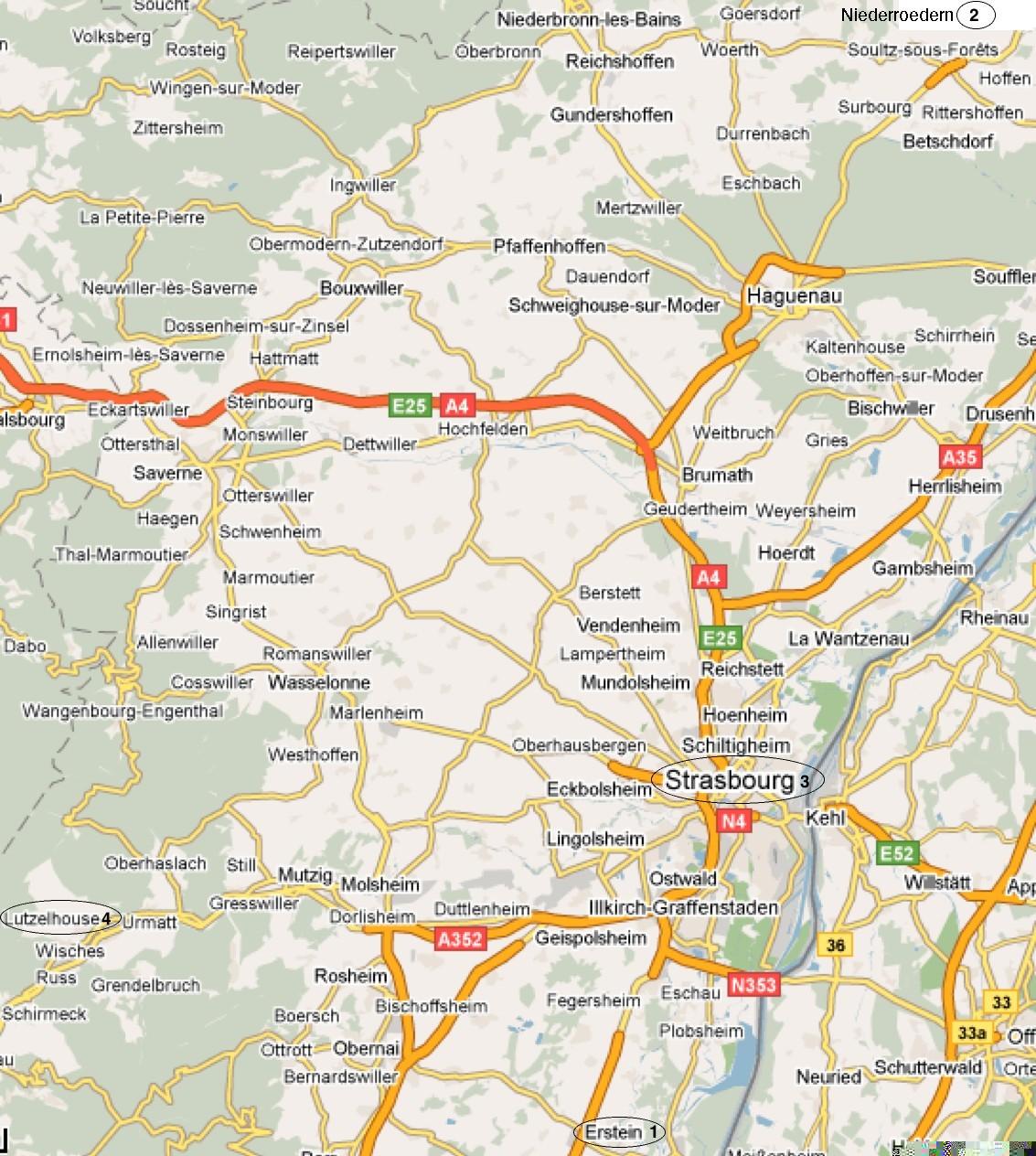

Alsace: (1) Osthouse; Erstein et

Uttenheim ; (2) Niederrœdern ; (3) Strasbourg et

Bischheim ; (4) Lutzelhouse

La guerre commence

Septembre 1939: la guerre avec l’Allemagne hitlérienne commence.

Beaucoup de jeunes gens en début d’études sont mobilisés. Les villes

sur la frontière du Rhin sont évacuées, dont évidemment, Strasbourg.

Nous avons quitté la ville quelques jours avant l’évacuation totale. La

ville est devenue vide, mais les appartements sont restés meublés,

chacun emportant le strict nécessaire. On emmena les Strasbourgeois à

Limoges et à Périgueux et ses environs. Certains choisirent l’endroit

où ils voulaient aller. Papa sera évacué avec son bureau et, en

attendant que nous sachions où ils seront installés, maman ira avec les

trois enfants à Lutzlhouse, petit village des Vosges. Les tantes

d'Erstein sont venues nous rejoindre. Éliane et Mathilde, la petite

Allemande que nous avions prise chez nous, sont allées à l’école des

sœurs du village. Je devais entrer en seconde, mais, comme il n’y avait

pas de seconde là où nous nous trouvions, j’ai perdu un trimestre.

Papa a été prévenu que tout son bureau, lui et ses collègues, juifs et

non-juifs, seraient installés à Hermé, petit village de Seine-et-Marne.

Quand il a eu l’assurance d’y rester, il nous a demandé de le

rejoindre. Il avait, au village, une chambre dans une famille bien

française qui l’a accueilli avec beaucoup de gentillesse et à qui il a

appris ce qu’est être Juif, et Juif pratiquant. Maman a trouvé un

appartement à Provins, place Charles Lenient, et s’y est installée avec

les trois enfants. Provins, chef-lieu de Seine-et-Marne, se trouve à

quelques kilomètres de Hermé, et papa pouvait donc rentrer tous les

soirs à la maison, sauf le vendredi soir. Il faisait même parfois le

chemin à pied, à travers la forêt de la Brie, en compagnie d’un

collègue juif de Strasbourg, Monsieur Jandel. Après l’invasion de la

Belgique par les Allemands, en mai 1940, une véritable hystérie

s’empara des Français. Ils voyaient partout des espions de la «

cinquième colonne ». Un jour, papa et Monsieur Jandel ont été arrêtés

sous prétexte que ces deux Alsaciens traversaient à pied la forêt afin

de donner des renseignements à des Allemands probablement infiltrés.

Pendant une semaine, on les garda en prison. Ils ont été libérés d’une

façon aussi illogique qu’ils avaient été arrêtés. Aucune intervention

en leur faveur n’avait eu lieu, pas même de la part de leur chef, juif,

de la SNCF à Paris.

Pourquoi nous sommes-nous installés à Provins ? Parce qu’il y avait

deux établissements d’enseignement secondaire, un pour filles, un autre

pour garçons. J’ai commencé le second trimestre, mais il n’y avait pas

de cours de grec, et je

faisais partie de ceux qui étudiaient le latin, puis le grec à partir

de la 3e. Ils ont été très gentils avec moi et ils ont regretté que je

ne sois pas leur élève depuis la rentrée des classes : ils auraient pu

faire leur emploi du temps pour que je puisse suivre les cours de grec

au lycée de garçons. Ceci n’était pas courant à cette époque, les

filles et les garçons ne fréquentaient pas les mêmes lycées. Nous

étions très bien considérés dans cette ville qui, depuis Rachi, ne

devait pas avoir l’habitude de frayer avec des juifs, surtout des juifs

qui observaient les règles, en particulier le Shabbat. Une fois par

semaine, Maman allait à Paris pour nous ravitailler en viande et

produits casher. J’allais à l’école dans les mêmes conditions qu’à

Strasbourg. Nous avions obtenu, sans difficulté, le droit de ne pas

écrire le samedi, mais nous avions un ennui supplémentaire, il était

également

interdit de porter le samedi. A Provins, je n’ai eu que des amis,

aussi bien parmi les élèves que parmi les enseignants.

Malheureusement, cette année scolaire ne se termina pas normalement. Au

mois de mai-juin, nous nous sommes retrouvés, comme beaucoup de

Français, sur les routes de France vers le Sud, pour échapper aux

Allemands qui commençaient à envahir et à occuper le Nord de la France.

On nous avait annoncé la proximité des troupes allemandes et, pris de

panique, nous nous sommes enfuis à pied, maman et les trois enfants.

Nous avons jeté nos bagages trop lourds dans le fossé, sur la route qui

devait nous mener à Vichy où étaient réfugiés des Juifs d’Alsace et, en

particulier, des amis, la famille Alexandre Klein. La plus jeune de

leurs neuf enfants (5 garçons et 4 filles), était Clairette ma

meilleure amie de Strasbourg. Ils nous ont reçus chez eux, nous et ce

qui nous restait comme bagages. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous

nous sommes aperçus que l’une des valises que nous avions jetées

contenait nos gobelets en argent. Paris tomba entre les mains des

Allemands. Au bout de quelque temps, nous avons pris un appartement

pour nous à Vichy. Papa, une fois de plus, en fonctionnaire sérieux, se

renseigna pour savoir où aller pour rejoindre son bureau. Seuls,

quelques collègues alsaciens non-juifs avaient refusé de retourner à

Strasbourg. En effet, après avoir annexé l’Est de la France, le

Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle, l’Allemagne demanda aux Alsaciens

de revenir chez eux, mais il était interdit aux Juifs de le faire. Les

magasins, les commerces juifs, furent mis sous scellés et leurs biens

confisqués. Les Juifs restèrent donc dans la partie «non-occupée»,

dirigée par le Maréchal Pétain, vainqueur de Verdun contre les

Allemands pendant la guerre de 14-18.

Papa apprit que ses collègues avaient leur bureau à la gare de l’Est, à

Paris. Il se présenta et fut accepté. Au bout de quelques temps, les

administrations reçurent un ordre, émanant des Allemands, de renvoyer

leurs fonctionnaires juifs. La SNCF était devenue dépendante de l’État

français quelques années avant la guerre, mais avait conservé une

certaine autonomie. Elle exigea donc que ses fonctionnaires juifs qui

étaient en possession d’une «carte d’ancien combattant» ne soient pas

renvoyés. Papa en avait une et put ainsi rester à son travail. Il

possédait cette carte parce qu’il avait, en tant qu’Alsacien, été

mobilisé dans l’armée allemande… Après la victoire de 1918 et le retour

des trois départements à la France, celle-ci avait accordé aux

Alsaciens la même carte qu’aux Français.

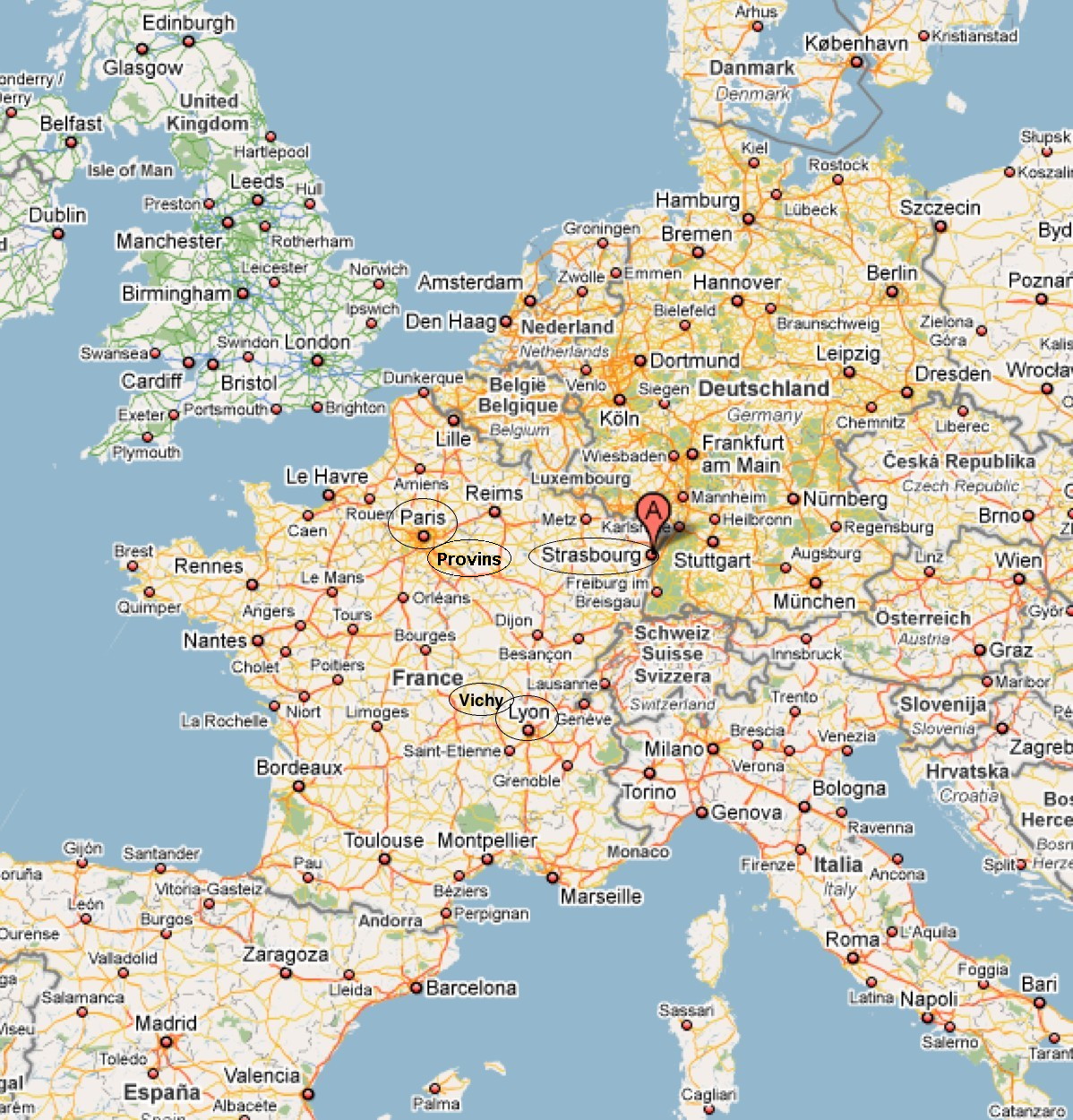

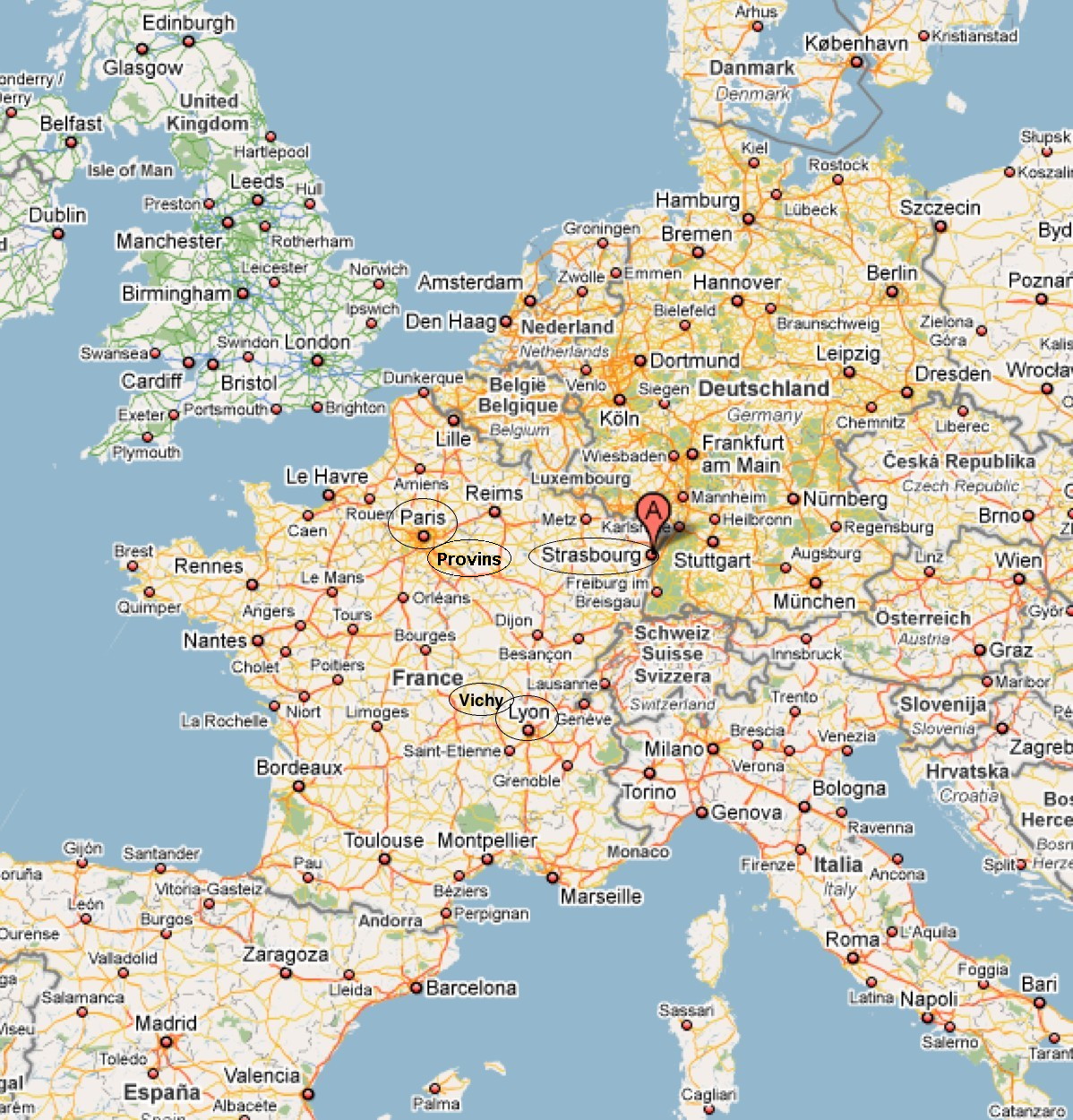

France:

Alsace (1924-1939) ; Hermé et Provins (1939-1940) ; Vichy

(1940) ; Paris (1940-1945) ; Lyon (1945-1946) ; Paris et

Versailles (1946-1948) ; Strasbourg (1948-1987).

Notre vie à Paris sous l'occupation allemande

Quelques semaines après, maman décida de rejoindre papa dans Paris

occupé. Cette décision en a choqué plus d’un. Malgré cela, elle est

partie avec ses trois enfants à Paris. Nous avons passé quelques jours

chez Madame Hertz qui avait encore sa petite pension près de la gare

Montparnasse. Nous nous sommes installés rue Poulet, dans le 18e, dans

une espèce de trou, deux pièces et cuisine. Le WC était sur le palier,

en commun avec les autres habitants de la maison. Le shabbat, il

fallait se faire accompagner par quelqu’un qui devait empêcher toute

personne d’entrer, car on ne pouvait pas fermer la porte sans

automatiquement allumer la lumière. De toute évidence, il devenait

urgent de nous inscrire, Éliane et moi dans un lycée. Le lycée

Lamartine était tout près de chez nous et, en plus, était dirigé par

une ancienne surveillante générale du lycée de Strasbourg qui nous

connaissait. Maman était sûre que tous nos problèmes, y compris ceux du

Shabbat, étaient de ce fait résolus. Quelle ne fut pas sa surprise

quand Mademoiselle Klein refusa de nous accepter ! C’était la seule

manifestation d’antisémitisme que nous avions eu à subir… (Je regrette

un peu de ne pas avoir porté plainte contre elle après la guerre…). Ma

mère nous a alors inscrites au lycée Jules Ferry qui avait eu des

élèves juives religieuses. Éliane entrait en quatrième et moi en

première et tout se passa bien avec les professeurs, l’administration

et les copines. Le seul problème que nous avions du mal à résoudre

était celui de porter des affaires le Shabbat, compte tenu qu’il nous

était interdit de laisser quoi que ce soit au lycée. Nous quittions les

dernières le vestiaire et nous cachions un petit sac sous le tablier

écru obligatoire, en espérant que personne ne le trouverait. Le jour de

la rentrée, je me suis trouvée à côté d’une autre nouvelle qui m’a

avoué être également juive. Elle s’appelait Marie-Claire Bernard et

nous sommes rapidement devenues amies. Les lois anti-juives n’étaient

pas encore promulguées, et un jour elle m’invita à l’accompagner à la

Comédie Française, voir Le Misanthrope. Elle avait reçu des billets par

son grand-père. Je n’ai su que bien plus tard que son grand-père était

Tristan Bernard… Tristan Bernard fut arrêté, mais ne quitta pas Drancy,

grâce à l’intervention de Sacha Guitry, qui était, lui, bien vu par les

occupants.

La synagogue de la rue Cadet

continuait à fonctionner, sans le rabbin

Munk qui se trouvait à Nice avec sa famille puis finit par se réfugier

en Suisse. La communauté ne voulait plus maintenir le paiement du loyer

de l’appartement de cinq pièces, cuisine et salle de bain, et nous le

proposa. Les parents ont accepté avec joie, sans se rendre compte que

cet appartement devait être mis sous scellés et vidé… et nous, envoyés

à Drancy. Après la grande rafle du Vel d’Hiv, il n’y eut plus de

grosses rafles à Paris. Peut-être les Allemands gardaient-ils Paris,

proche de Drancy, pour la fin ? Mais il fallait peu de choses pour être

arrêté : une étoile pas très visible, une traversée de la rue hors d’un

passage clouté, se trouver dans un magasin à une heure qui n’était pas

réservée aux Juifs… Attention aux passages cloutés ! Au dernier wagon

du métro ! A ne plus être dans la rue après 7 heures du soir…

La synagogue de la rue Cadet

continuait à fonctionner, sans le rabbin

Munk qui se trouvait à Nice avec sa famille puis finit par se réfugier

en Suisse. La communauté ne voulait plus maintenir le paiement du loyer

de l’appartement de cinq pièces, cuisine et salle de bain, et nous le

proposa. Les parents ont accepté avec joie, sans se rendre compte que

cet appartement devait être mis sous scellés et vidé… et nous, envoyés

à Drancy. Après la grande rafle du Vel d’Hiv, il n’y eut plus de

grosses rafles à Paris. Peut-être les Allemands gardaient-ils Paris,

proche de Drancy, pour la fin ? Mais il fallait peu de choses pour être

arrêté : une étoile pas très visible, une traversée de la rue hors d’un

passage clouté, se trouver dans un magasin à une heure qui n’était pas

réservée aux Juifs… Attention aux passages cloutés ! Au dernier wagon

du métro ! A ne plus être dans la rue après 7 heures du soir…

Un jour, la Gestapo est venue pour arrêter Madame Hertz. Heureusement,

elle n’a pas ouvert et, par miracle, ceux qui devaient l’arrêter sont

repartis. Maman l’a installée ensuite chez nous, elle partageait notre

chambre, à Éliane et moi, séparée de nous par un paravent. Le lendemain

de cette «arrestation», Madame Hertz demanda à Éliane d’aller chercher

un peu de vaisselle dans son appartement (nous pourrions en avoir

besoin) et je devais la rejoindre pour l’aider à tout transporter.

Quelle inconscience ! A un certain moment, on a frappé à la porte et

Éliane eut la présence d’esprit de ne pas ouvrir – ce qui n’était pas

évident, elle aurait pu croire que c’était moi qui venais la chercher

comme convenu…

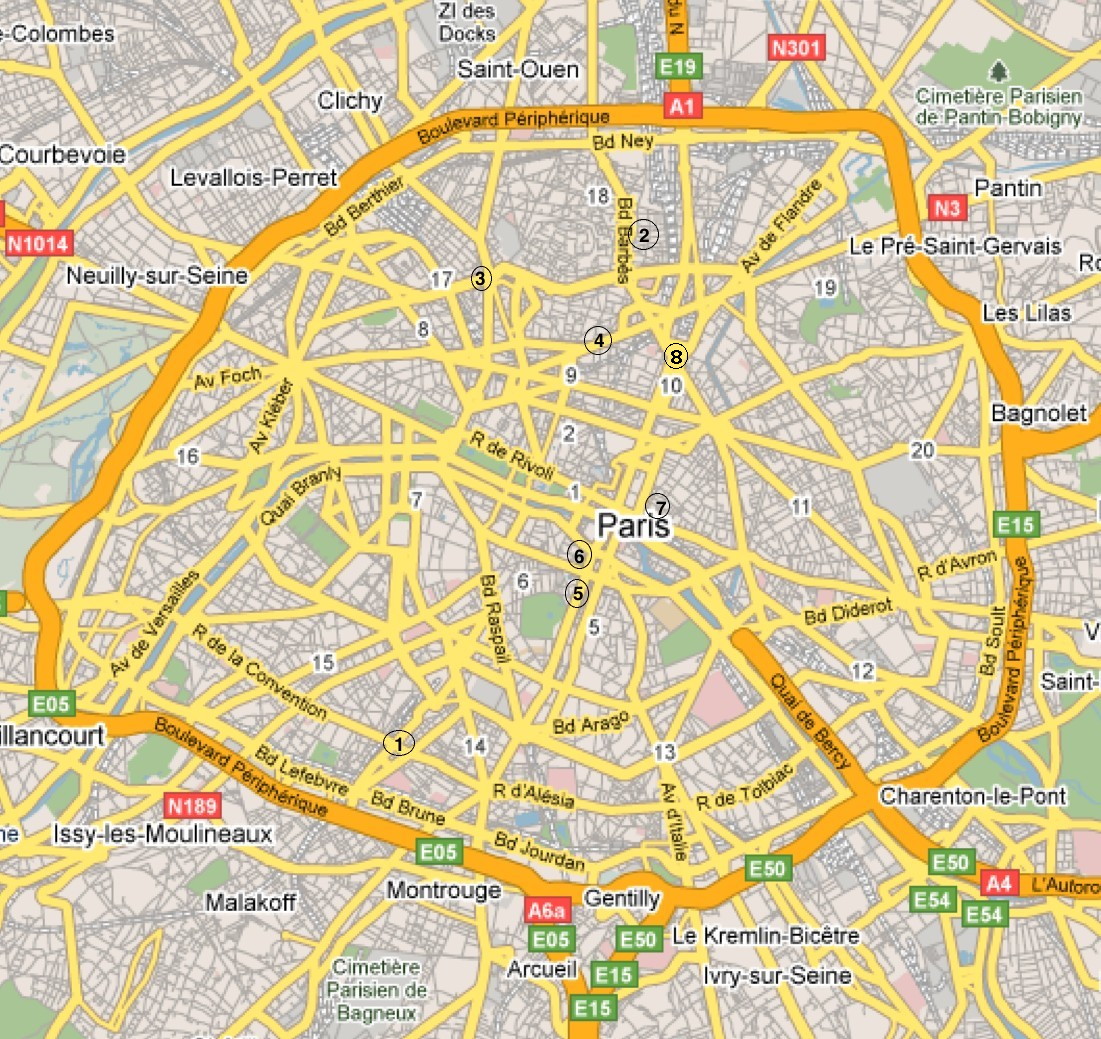

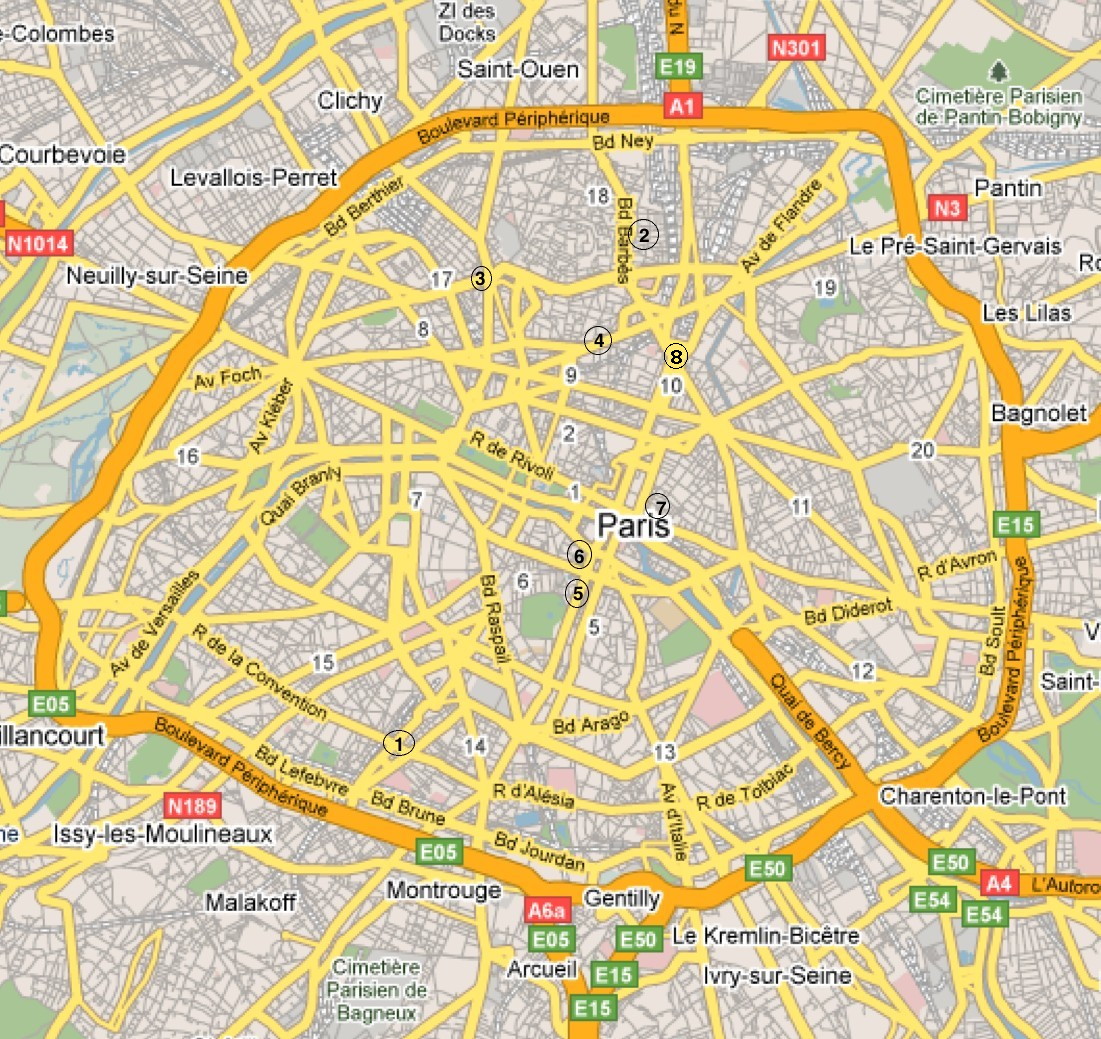

Paris : (1) Pension gare

Montparnasse ; (2) appartement rue Poulet ; (3) Lycée Jules

Ferry, bd de Clichy ; (4) Synagogue rue Cadet et appartement rue

Notre Dame de Lorette ; (5) université La Sorbonne, bd St

Michel ; (6) Lycée Fénelon, quartier latin ; (7) appartement

rue du Temple ; (8) Gare de l’Est.

À Paris, la concierge était l’une des

personnes les plus importantes… Votre sort dépendait d’elle. Combien de

juifs ont-ils été déportés à cause d’une concierge ? Nous, en revanche,

avons été sauvés grâce aux concierges et au silence de centaines,

peut-être de milliers, de personnes qui nous connaissaient dans le

quartier, en partie grâce à nos étoiles jaunes, les habitants des deux

maisons jumelles, les commerçants et les gens du quartier qui nous

croisaient dans la rue. C’est le moment de mentionner Monsieur et

Madame René, les concierges de la rue N-D de Lorette et leurs deux

enfants Aimée et Pierrot. Ils nous ont sauvés plus d’une fois. Un jour,

Madame René eut la visite d’un policier qui enquêtait sur l’appartement

des Munk:

- Qui occupe cet appartement ? demanda-t-il.

- Un Alsacien qui travaille à la SNCF.

Ce fut la réponse de Madame René qui ne manqua pas de calme et de

présence d’esprit. Cette réponse satisfit le policier qui repartit.

Qui, en effet, aurait pu s’imaginer qu’un Alsacien travaillant à la

SNCF pouvait être Juif ? Des incidents analogues se reproduisirent

plusieurs fois, y compris alors qu’Éliane se trouvait dans la loge pour

remplacer Madame René qui avait dû s’absenter…

Dans notre maison, rue N-D de Lorette, habitait une famille espagnole

qui avait fui l’Espagne à cause de Franco, ce même Franco qui a laissé

passer et reçu des Juifs dans son pays. Il y avait aussi un descendant

de Jean Jaurès à qui j’ai donné des leçons de latin. Eux, et toutes les

autres personnes qui habitaient la maison, ont su garder le silence.

Pourtant, notre présence n’était guère discrète. En plus de Madame

Hertz qui ne quittait pas la maison, nous recevions très souvent nos

cousins Pierre et Huguette Blum et Donald Simon dont les parents

avaient été déportés. Huguette et Pierre avaient fui Parthenay, dans

les Deux-Sèvres. Après l’arrestation de leurs parents, Idon, le cousin

de papa et sa femme Sara, ont été hébergés par un couple, Monsieur et

Madame Urbain, Place du Panthéon, jusqu’à la fin de la guerre. Nous

continuions notre vie de Juifs religieux. Plus de viande bien que,

pendant un certain temps, on ait maintenu un sacrifice rituel sous

anesthésie. Pour le reste, nous avions de quoi manger, grâce à la SNCF,

à des tickets de pain supplémentaires et à l’ingéniosité de maman qui

réussissait à faire une cuisine correcte avec ce dont nous disposions.

Tous les quinze jours, nous recevions un envoi de Bretagne grâce à

Albert Blum, le cousin de maman, qui nous expédiait des légumes et deux

volailles vivantes : elles devaient servir pour deux samedis. L’abatage

rituel était fait par Monsieur Falk, ancien chanteur de la synagogue de

Haguenau qui,

comme nous, était devenu « membre de la rue Cadet ». Un petit groupe de

fidèles a permis à cette Schoule de survivre pendant toute la guerre :

papa, le Dr Salomon Klein, Monsieur Falk, Monsieur Haacker, les anciens

de la rue Cadet, sauf ceux qui étaient partis en zone libre ou en

Suisse. Pour la fête des cabanes (Souccot), nous avions aussi une cabane - Éliane et moi y apportions les

repas à papa et au Dr Klein – je me souviens d’un énorme cédrat qu’une

connaissance nous avait envoyé de Monaco. La palme de dattier, nous la

gardions d’une année à l’autre, les branches de myrte, nous les

achetions en pot, et les branches de saule, Éliane et moi allions les

cueillir, tôt le matin, devant le Sacré-Cœur. Les matzot (le pain azyme), Monsieur

Haacker les achetait, tout à fait officiellement, contre des tickets de

pain pour toute la Communauté et les livrait à domicile. Un jour, il

fut arrêté dans le métro. Il avait un ballot de matzot sur le dos.

«Qu’avez-vous là ?» demanda l’agent. «Du pain de Juifs» répondit-il,

avec son accent alsacien très prononcé. Papa avait appris à lire la prière de la

Meguila, puisque nous ne pouvions plus sortir le soir pour assister à

un office. Il lisait et je faisais office de souffleur. Les seuls

écarts que nous nous permettions étaient les suivants : nous avions eu

l’autorisation de manger du fromage non casher, et pendant Pessah’, de

consommer du riz et des produits sans la certification qu’ils étaient «

casher le Pessah ». Le Shabbat, nous avions toujours des invités avec

lesquels nous partagions «le» poulet.

Je

passais mes deux bacs préparés au lycée Jules Ferry en section A

(littérature, latin et grec). En 1942, lors du premier bac, l’oral se

déroulait un Shabbat et j’avais refusé de m’y présenter, espérant avoir

plus de chance en septembre. Lorsque je m’aperçus que les oraux étaient

prévus pour un Shabbat et les deux jours de Souccot, j’ai souhaité

ardemment être convoquée le Shabbat. Cela me semblait plus facile quant

aux explications que je serais amenée à donner aux examinateurs qui me

demanderaient d’écrire. Mon vœu fut exaucé. J’étais partie à pied pour

la Sorbonne, accompagnée par Éliane et tante Marthe. Pendant ce temps,

Pierrot, le fils de la concierge, s’y rendait, en métro, avec mon

livret scolaire. Je craignais une interrogation en physique. Tout ce

que je souhaitais était de ne pas recevoir un zéro éliminatoire.

J’avais très bien préparé les autres matières, en particulier

l’histoire. Depuis ma petite enfance, papa, passionné d’histoire, me

faisait travailler cette matière. Pendant les grandes vacances en 1941,

il avait l’habitude de se promener avec moi, le Shabbat et de

m’interroger sur mon programme. Je nous vois encore, place de la

Concorde, entre les Tuileries et l’Obélisque, m’interrogeant sur

Napoléon… Tout se passa sans histoire pour les différentes matières. Le

professeur de physique, à qui j’expliquais mon problème du Shabbat,

s’est donné le mal de me chercher une question qui ne nécessitait pas

d’écrire. Ce ne fut pas sa faute si mes réponses ne furent pas

brillantes mais je parvins, malgré tout, à obtenir une mention. Je

m’inscrivis alors en classe de philo. Je crois que Marie-Claire Bernard

a été placée dans une autre section philo que la mienne et partit en

zone libre, après le bac.

Je

passais mes deux bacs préparés au lycée Jules Ferry en section A

(littérature, latin et grec). En 1942, lors du premier bac, l’oral se

déroulait un Shabbat et j’avais refusé de m’y présenter, espérant avoir

plus de chance en septembre. Lorsque je m’aperçus que les oraux étaient

prévus pour un Shabbat et les deux jours de Souccot, j’ai souhaité

ardemment être convoquée le Shabbat. Cela me semblait plus facile quant

aux explications que je serais amenée à donner aux examinateurs qui me

demanderaient d’écrire. Mon vœu fut exaucé. J’étais partie à pied pour

la Sorbonne, accompagnée par Éliane et tante Marthe. Pendant ce temps,

Pierrot, le fils de la concierge, s’y rendait, en métro, avec mon

livret scolaire. Je craignais une interrogation en physique. Tout ce

que je souhaitais était de ne pas recevoir un zéro éliminatoire.

J’avais très bien préparé les autres matières, en particulier

l’histoire. Depuis ma petite enfance, papa, passionné d’histoire, me

faisait travailler cette matière. Pendant les grandes vacances en 1941,

il avait l’habitude de se promener avec moi, le Shabbat et de

m’interroger sur mon programme. Je nous vois encore, place de la

Concorde, entre les Tuileries et l’Obélisque, m’interrogeant sur

Napoléon… Tout se passa sans histoire pour les différentes matières. Le

professeur de physique, à qui j’expliquais mon problème du Shabbat,

s’est donné le mal de me chercher une question qui ne nécessitait pas

d’écrire. Ce ne fut pas sa faute si mes réponses ne furent pas

brillantes mais je parvins, malgré tout, à obtenir une mention. Je

m’inscrivis alors en classe de philo. Je crois que Marie-Claire Bernard

a été placée dans une autre section philo que la mienne et partit en

zone libre, après le bac.

Entre-temps, en plus du tampon JUIF

sur notre carte d’identité, on nous

avait imposé le port de l’étoile jaune. Pour obtenir ces «insignes», il

fallait faire la queue, payer et… donner des tickets de textile de

notre carte de rationnement ! Selon les autorités, les Juifs,

s’habillant et se nourrissant au marché noir, pouvaient bien dépenser

leurs tickets pour obtenir leurs étoiles !!! Le port de l’étoile était

obligatoire à partir de l’âge de six ans. Elle devait être cousue

solidement sur le côté gauche du vêtement extérieur, et les Juifs ne

pouvaient se rendre dans des lieux publics qu’avec l’étoile bien

visible. Le couvre-feu était fixé à huit heures du soir pour eux et ils

n’avaient le droit d’entrer et de faire leurs achats dans les magasins

qu’entre 16 et 17 heures. Autant dire qu’il ne restait pas grand-chose

dans les épiceries à cette heure-là. Le tout était d’être en bons

termes avec son crémier qui vous gardait alors votre ration… Éliane et

moi allions donc au lycée avec notre étoile et papa se rendait à son

bureau, muni de la sienne. Tous les jours, en arrivant sur la

passerelle qui enjambe la rue de Châteaudun, il croisait des

fonctionnaires allemands qui travaillaient également à la gare de l’Est.

Jamais nous n’avions eu d’aussi agréables camarades de classe et papa

nous disait la même chose de ses collègues. Ils étaient, disait-il,

d’une prévenance extraordinaire. J’aimerais rendre hommage aux

collègues de papa en racontant son programme, le Shabbat. Il était

évident que papa ne pouvait prendre congé chaque Shabbat. Il faisait la

prière du matin à la maison puis partait à son bureau où l’attendait

son livre de prière, commenté par Samson Raphaël Hirsch. Il étudiait

jusqu’à l’heure de la lecture de la Bible, qu’il écoutait dans la

Schoule de la rue Cadet. Il assistait ensuite à l’office, puis

repartait au bureau terminer son étude de la Sidra, jusqu’à midi. Tous

ses collègues savaient qu’il ne fallait en aucun cas lui téléphoner :

il ne répondrait pas. Son supérieur, Monsieur Collot (je crois que

c'était son nom) venait souvent bavarder avec lui, sachant qu’il ne

travaillait pas. Un Shabbat, alors que les deux hommes bavardaient dans

le bureau de papa, le téléphone se mit à sonner. Le chef décroche

l’appareil et se met à attraper celui qui était à l’autre bout du fil :

«Ne savez-vous pas que Metzger ne répond pas au téléphone le samedi ??!»

Le Shabbat après-midi, nous étions tous à la maison et c’est alors que

j’appris à jouer aux échecs. Mon professeur était mon amie Marguerite

Klein, fille de Moïse qui a été déporté en 1941 ou 1942. Marguerite est

restée avec sa mère, car ses deux frères étaient prisonniers en

Allemagne, et son oncle de Dr Salomon Klein, resté à Paris où il a pu

continuer d’exercer, rue d’Hauteville.

Après le bac de philo, je décidai de faire une année de préparation en

hypokhâgne au lycée Fénelon, dans le quartier Latin. J’y allais en

métro, deux fois par jour. Le dernier wagon du métro était le seul

autorisé aux voyageurs juifs. Combien de fois avons-nous piqué un cent

mètres pour arriver au dernier wagon, quand la rame entrait en gare en

même temps que nous. Mieux valait ne pas rater le métro car les rames

n’étaient, de loin, pas aussi fréquentes qu’aujourd’hui. Les stations

les moins importantes étaient souvent fermées. Le lycée Fénelon avait

des classes préparatoires pour les grandes écoles, réservées aux filles

seulement. Les garçons suivaient les cours du Lycée Henri IV, où se

trouvait mon cousin Donald, qui ne s’était pas déclaré comme Juif.

Je n’oublierai jamais l’année merveilleuse passée à Fénelon. Nous

étions deux juives, mais ma copine n’avait rien du judaïsme, sauf

l’étoile. Une seule de mes camarades du lycée Jules Ferry se retrouvait

avec moi, Pierrette Perret. Elle deviendra pour moi une amie

particulièrement dévouée. Je pense que la plupart de mes camarades ne

savaient pas exactement ce qu’était un Juif et ignoraient totalement en

quoi consistait la pratique du judaïsme. Je suppose que, pour la

première fois de leur vie, elles étaient en classe avec quelqu’un qui

n’écrivait pas le Shabbat. Elles découvrirent encore bien d’autres

comportements étonnants. Pour résoudre le problème de porter le

Shabbat, je demandais à Pierrette de m’aider. Elle accepta

immédiatement, sans demander d’explication devant ce comportement pour

le moins bizarre… et difficile à expliquer ! Le vendredi, je lui

confiais mes affaires pour le Shabbat, elle les apportait chez elle et

me les rapportait en classe le Shabbat matin. Elle les rapportait chez

elle après la fin de la classe et je les récupérais le dimanche ou le

lundi.

Un autre épisode concernait la pièce d’identité. Nous ne pouvions

circuler sans et nous ne pouvions la porter… comment faire ? Les hommes

mettaient parfois leur carte dans leur chapeau. Nous la mettions dans

la poche de notre vêtement, attachée par un trombone. Le chemin de la

rue N-D de Lorette jusqu’au Quartier latin était long : Faubourg

Montmartre, rue Montmartre, les Halles (plutôt encombrées), traversée

de la Seine du côté de l’île de la Cité… Ce qui devait arriver, arriva

: un Shabbat matin, rue Montmartre, j’ai été arrêtée par un policier

qui, me voyant les bras ballants et munie de mon étoile jaune, me

demande : «Vos papiers, mademoiselle !» Je les sors de ma poche, il les

regarde, me les rend en disant : «Excusez-moi, Mademoiselle, je voulais

seulement vous faire peur !» Il avait réussi. L’excuse était

maladroite, mais on fait ce qu’on peut !

Mais, revenons à mes camarades d’hypokhâgne. Elles m’entouraient de

leur gentillesse, avec beaucoup de délicatesse. C’est ainsi que,

lorsqu’elles formèrent le comité de classe, elles me nommèrent

immédiatement comme «Conservatrice des traditions». Pas mal, pour une

juive ! Voilà pourquoi, sur les photos, vous me voyez portant l’emblème

de khâgne, la chouette Vara. N’oubliez pas que la chouette est l’un des

attributs d’Athéna, la déesse de la sagesse, dans la mythologie grecque

dont nous étions toutes imprégnées. Ce furent des moments extraordinaires ! D'autres détails de

ma vie durant l’année 42-43 figurent dans le film de l'Institut Spielberg sur

les rescapés de la Shoah.

Au moment des vacances, pour la première fois, j’ai pleuré à l’idée de

quitter mes copines, dont je n’ai retrouvé qu’une petite partie à la

rentrée, sur les bancs de la Sorbonne. J’ai été acceptée à l’Université

car le numerus clausus n’était pas atteint, le nombre de Juifs

parisiens n’étant pas assez important. J’ai réussi mes examens de latin

et de grec, mais j’ai ensuite arrêté, pour une raison très simple : la

guerre finie, j’ai retrouvé le mouvement des jeunes «Yeshouroun» et son

chef, Bô Cohn...

Malgré la fin de la guerre, mes parents avaient décidé de ne pas

retourner à Strasbourg et papa a gardé sa place à Paris, à la gare de

l’Est. Le rabbin Munk était revenu immédiatement après la libération de

Paris. Il y avait retrouvé sa place… et son appartement de la rue N-D

de Lorette. Mes parents ont donc du quitter cet appartement pour

s’installer rue du Temple, près de la rue de Rivoli et de l’Hôtel de

Ville, pas loin de la Seine et du Quartier Latin et proche aussi du

quartier juif de la rue des Rosiers. Ils sont devenus de très bons amis

de la famille Munk, et ont continué à fréquenter la rue Cadet qui,

quoique étant presque à une heure à pieds de leur appartement, est

restée leur synagogue.

Après la fin de la guerre, nous avons été mis en face de l’horrible

réalité. Nous savions qu’il existait des camps pour les Juifs, mais

personne n’aurait pu imaginer, même en pensant au pire, ce qui s’était

réellement passé. Les déportés qui revinrent ne parlaient pas, pour de

multiples raisons. Nous apprîmes les noms de toutes nos connaissances

et amis qui ne reviendraient plus, sans pour autant pouvoir nous

imaginer quelle a été leur horrible fin. Ma meilleure amie et sa sœur

Mady en faisaient partie. Et, lentement, je me rendis compte qu’on ne

pouvait rien prévoir. Ceux qui ont survécu c’est par chance, grâce à

D., non par intelligence ni parce qu’ils avaient un mérite particulier,

comme certains rabbins ont essayé de nous faire croire, encore bien

après la guerre. Je pense très souvent à mon amie Clairette. Quand

maman a décidé de quitter Vichy pour rejoindre papa à Paris, Clairette

a fait une scène terrible, prétendant que mes parents nous amenaient

dans la gueule du loup. Elle avait parfaitement raison. Cependant, la

raison et le bon sens ne l’ont pas emporté. Clairette et sa sœur Mady

se sont inscrites à l’Université de Strasbourg repliée à

Clermont-Ferrand. Le jour de la rafle à l’université, elles se sont

fait arrêter, déporter, et ne sont plus revenues… Nous, nous avons

survécu à Paris, dans la gueule du loup.

Deuxième partie (1945-2006)

La synagogue de la rue Cadet

continuait à fonctionner, sans le rabbin

Munk qui se trouvait à Nice avec sa famille puis finit par se réfugier

en Suisse. La communauté ne voulait plus maintenir le paiement du loyer

de l’appartement de cinq pièces, cuisine et salle de bain, et nous le

proposa. Les parents ont accepté avec joie, sans se rendre compte que

cet appartement devait être mis sous scellés et vidé… et nous, envoyés

à Drancy. Après la grande rafle du Vel d’Hiv, il n’y eut plus de

grosses rafles à Paris. Peut-être les Allemands gardaient-ils Paris,

proche de Drancy, pour la fin ? Mais il fallait peu de choses pour être

arrêté : une étoile pas très visible, une traversée de la rue hors d’un

passage clouté, se trouver dans un magasin à une heure qui n’était pas

réservée aux Juifs… Attention aux passages cloutés ! Au dernier wagon

du métro ! A ne plus être dans la rue après 7 heures du soir…

La synagogue de la rue Cadet

continuait à fonctionner, sans le rabbin

Munk qui se trouvait à Nice avec sa famille puis finit par se réfugier

en Suisse. La communauté ne voulait plus maintenir le paiement du loyer

de l’appartement de cinq pièces, cuisine et salle de bain, et nous le

proposa. Les parents ont accepté avec joie, sans se rendre compte que

cet appartement devait être mis sous scellés et vidé… et nous, envoyés

à Drancy. Après la grande rafle du Vel d’Hiv, il n’y eut plus de

grosses rafles à Paris. Peut-être les Allemands gardaient-ils Paris,

proche de Drancy, pour la fin ? Mais il fallait peu de choses pour être

arrêté : une étoile pas très visible, une traversée de la rue hors d’un

passage clouté, se trouver dans un magasin à une heure qui n’était pas

réservée aux Juifs… Attention aux passages cloutés ! Au dernier wagon

du métro ! A ne plus être dans la rue après 7 heures du soir…

Je

passais mes deux bacs préparés au lycée Jules Ferry en section A

(littérature, latin et grec). En 1942, lors du premier bac, l’oral se

déroulait un Shabbat et j’avais refusé de m’y présenter, espérant avoir

plus de chance en septembre. Lorsque je m’aperçus que les oraux étaient

prévus pour un Shabbat et les deux jours de Souccot, j’ai souhaité

ardemment être convoquée le Shabbat. Cela me semblait plus facile quant

aux explications que je serais amenée à donner aux examinateurs qui me

demanderaient d’écrire. Mon vœu fut exaucé. J’étais partie à pied pour

la Sorbonne, accompagnée par Éliane et tante Marthe. Pendant ce temps,

Pierrot, le fils de la concierge, s’y rendait, en métro, avec mon

livret scolaire. Je craignais une interrogation en physique. Tout ce

que je souhaitais était de ne pas recevoir un zéro éliminatoire.

J’avais très bien préparé les autres matières, en particulier

l’histoire. Depuis ma petite enfance, papa, passionné d’histoire, me

faisait travailler cette matière. Pendant les grandes vacances en 1941,

il avait l’habitude de se promener avec moi, le Shabbat et de

m’interroger sur mon programme. Je nous vois encore, place de la

Concorde, entre les Tuileries et l’Obélisque, m’interrogeant sur

Napoléon… Tout se passa sans histoire pour les différentes matières. Le

professeur de physique, à qui j’expliquais mon problème du Shabbat,

s’est donné le mal de me chercher une question qui ne nécessitait pas

d’écrire. Ce ne fut pas sa faute si mes réponses ne furent pas

brillantes mais je parvins, malgré tout, à obtenir une mention. Je

m’inscrivis alors en classe de philo. Je crois que Marie-Claire Bernard

a été placée dans une autre section philo que la mienne et partit en

zone libre, après le bac.

Je

passais mes deux bacs préparés au lycée Jules Ferry en section A

(littérature, latin et grec). En 1942, lors du premier bac, l’oral se

déroulait un Shabbat et j’avais refusé de m’y présenter, espérant avoir

plus de chance en septembre. Lorsque je m’aperçus que les oraux étaient

prévus pour un Shabbat et les deux jours de Souccot, j’ai souhaité

ardemment être convoquée le Shabbat. Cela me semblait plus facile quant

aux explications que je serais amenée à donner aux examinateurs qui me

demanderaient d’écrire. Mon vœu fut exaucé. J’étais partie à pied pour

la Sorbonne, accompagnée par Éliane et tante Marthe. Pendant ce temps,

Pierrot, le fils de la concierge, s’y rendait, en métro, avec mon

livret scolaire. Je craignais une interrogation en physique. Tout ce

que je souhaitais était de ne pas recevoir un zéro éliminatoire.

J’avais très bien préparé les autres matières, en particulier

l’histoire. Depuis ma petite enfance, papa, passionné d’histoire, me

faisait travailler cette matière. Pendant les grandes vacances en 1941,

il avait l’habitude de se promener avec moi, le Shabbat et de

m’interroger sur mon programme. Je nous vois encore, place de la

Concorde, entre les Tuileries et l’Obélisque, m’interrogeant sur

Napoléon… Tout se passa sans histoire pour les différentes matières. Le

professeur de physique, à qui j’expliquais mon problème du Shabbat,

s’est donné le mal de me chercher une question qui ne nécessitait pas

d’écrire. Ce ne fut pas sa faute si mes réponses ne furent pas

brillantes mais je parvins, malgré tout, à obtenir une mention. Je

m’inscrivis alors en classe de philo. Je crois que Marie-Claire Bernard

a été placée dans une autre section philo que la mienne et partit en

zone libre, après le bac.